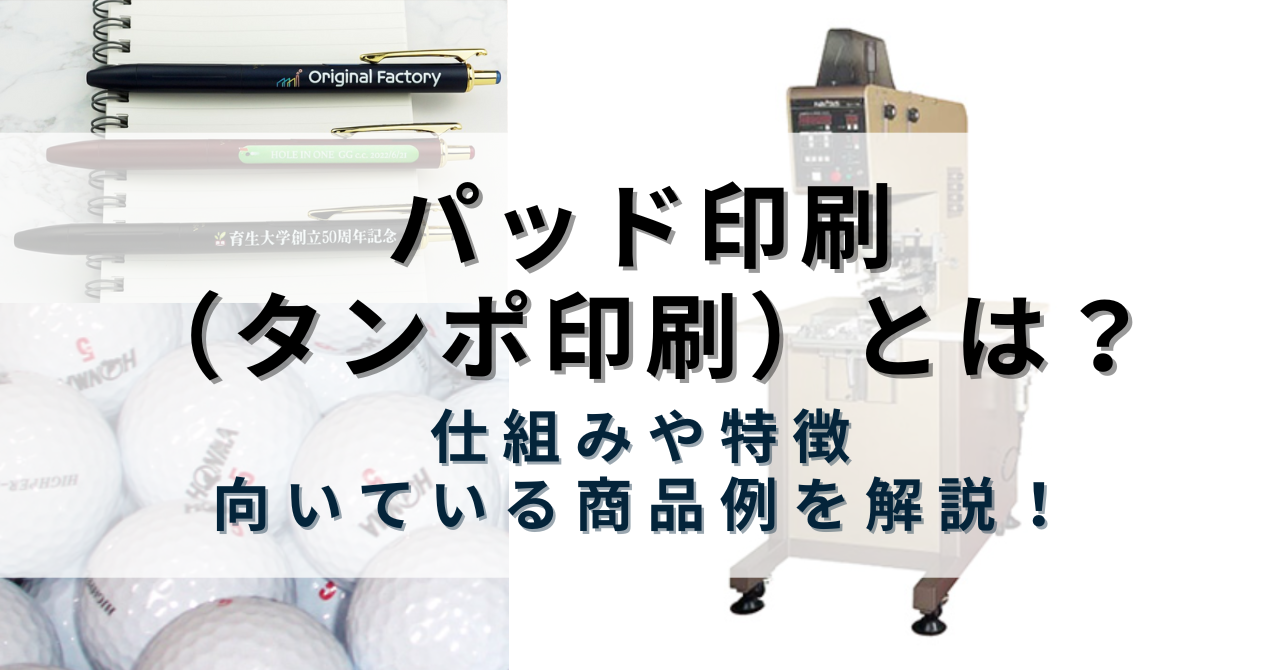

パッド印刷(タンポ印刷)は、曲面や凹凸面をもつ製品に特化した印刷技法です。オリジナルグッズやノベルティなどへの印刷に広く活用されています。

しかし、パッド印刷を検討するにあたり、以下のような悩みをお持ちではないでしょうか。

- パッド印刷はどんな印刷方法?

- どんな素材に対応している?

- 曲がった面や立体物にも印刷できる?

この記事では、パッド印刷(タンポ印刷)とは何か、その仕組みや特長、シルク印刷との違い、向いている素材や実際の活用例、依頼時のポイントまでをわかりやすく解説します。

自社製品への適用可否の判断にお役立てください。

パッド印刷(タンポ印刷)とは

パッド印刷(タンポ印刷)とは、シリコン製の柔らかいパッドを使って、製品にインクを転写する印刷技法です。パッドは半球状や舟形などがあり、凹凸や曲面にもフィットしやすいため、立体物や複雑な形状にも対応できます。

1968年にドイツのタンポプリント社がシリコンパッドを使った技術を確立したことから、「タンポ印刷」とも呼ばれており、日本では「たこ印刷」と呼ばれることもあります。

もともとは精密な印刷を行う技法として時計業界で広まりました。現在はゴルフボールやボールペン、医療用の試薬ボトルなど、さまざまな製品に活用されています。

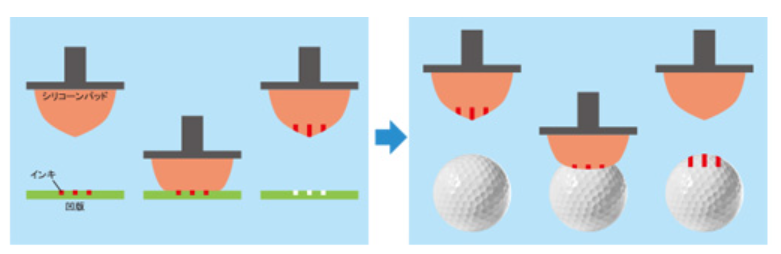

パッド印刷(タンポ印刷)の仕組み

パッド印刷には、デザイン原稿から作成した版を使用します。クッキー型のように版のデザイン部分が凹みになっており、その凹みにだけインクを流し込みます。

パッド印刷を行う流れは以下のとおりです。

- 専用のインクを型に流し、余分なインクを取り除く

- シリコンパッドを型に押し当て、インクを転写させる

- 印刷したい商品にシリコンパッドを押し当て、転写させる

- インクを乾燥させる

デザイン版を一度作成すれば、同じロゴやマークを別の製品にも繰り返し印刷できるため、連続作業や大量印刷に適しています。

パッド印刷(タンポ印刷)のメリット

パッド印刷は、極小文字や緻密なデザインを鮮明に表現する再現力と、立体物にも対応できる柔軟性をあわせ持っています。パッド印刷のメリットを解説します。

小さな面にも対応できる

パッド印刷は、50mm以下のような狭いスペースにも対応できる印刷技法です。たとえば、パソコンのキーボードに印字されている文字など、10mm前後のごく小さな部分への印刷も可能です。

湾曲や凹凸がある製品の場合、印刷可能な範囲が狭まることもあります。製品の一部への印刷や小さな製品のロゴなど、ワンポイント印刷に適した手法です。

小さな文字もくっきり仕上がる

画数の多い文字や細やかなデザインでも、パッド印刷ならきれいに再現できます。

たとえば、企業名や住所など正確に伝えたい情報も、文字のつぶれが少なく、くっきりと仕上がります。

ただし、極端に細い線や画数の多い文字では、潰れや欠けが生じることがあり、万能ではありません。特に、線幅が0.1mm以下、隙間が0.3mm以下のデザインでは対応できないこともあります。

事前にデザインのご相談や、サンプルでの印刷確認(校正)をおすすめします。

凹凸がある製品にも加飾できる

パッド印刷の強みは、凹凸や曲面を問わず印刷できる点です。

半球型のシリコンパッドが、製品の表面にしっかり密着するため、段差のある階段状の面や、カーブのきいた形状にも対応できます。

円筒形の商品であれば、全体の1/4程度の範囲までが一般的な印刷範囲とされています。しかし、サイズや形状によっては半周近くまでの広範囲印刷も可能です。

また、立体形状に左右されにくいため、形状にばらつきのあるパーツや既製品にも柔軟に対応できます。

凹んだ部分にもインクがしっかり届く

パッド印刷は、縁取りされた内側や凹みのある部分にも印刷できます。

柔らかく弾力のあるシリコンパッドを、スタンプのように押し当てることで、くぼみの中までインクがしっかり届きます。

通常の印刷では難しい凹んだ部分にも印刷できるため、ロゴやブランド名をケースの内側やくぼみ部分に入れたい場合などに便利です。

パッド印刷(タンポ印刷)のデメリット

パッド印刷には多くのメリットがある一方、デメリットもあります。パッド印刷のデメリットを解説していきます。

広範囲への印刷ができない

シリコンパッドのサイズに応じて印刷可能な範囲が限られるため、パッド印刷は広い面への印刷には向いていません。とくに、製品全体を覆うような広範囲印刷や、全面塗りのデザインには不向きです。

「目立たせたい部分に絞って印刷したい」といった場合ではなく、大きな製品に全面に印刷する場合には、スクリーン印刷(シルク印刷)や水圧転写(ハイドログラフィック)がおすすめです。

下地に影響される

パッド印刷のインクは薄膜のため、下地色の影響を受けやすいという特徴があります。

そのため、黒や紺の下地に白やパステルをのせると、発色が悪くなったり色が沈んで見えたりします。

仕上がりのイメージ違いを防ぐためにも、試し刷りの段階で希望する印刷になっているか確認しておくと安心です。

ベタ印刷はムラになりやすい

パッド印刷は転写工程の特性上、インクが均一にのりづらく、全体をべったりと塗りつぶす「ベタ印刷」ではムラが出やすい傾向があります。そのため、繊細なベタ表現にはあまり適していません。

たとえば、スジやムラが出やすい金属・樹脂パネル、看板などには、パッド印刷よりもシルク印刷やUVインクジェットのほうが適しています。(※ただし、UVインクジェットも広いベタ面では多少ムラが出ることがあります)

また、Tシャツやトートバッグなどの多孔質で伸縮性のある布素材には、布用スクリーン印刷(シルク印刷)が一般的です。

ポリエステル素材かつ淡色生地に限られますが、昇華転写を採用することも可能です。

濃色生地や綿素材には、ガーメントインクジェット(DTGプリント)などが適しています。

多色印刷に向かない

パッド印刷は1〜2色での印刷に向いており、多色印刷には不向きです。色ごとに版を作りインクを重ねる必要があり、3色以上になると版ズレが起こりやすくなります。

多色印刷に対応する業者もありますが、発注前に版ズレの許容値をサンプルで確認しておくと安心です。

また、出力は均一な単色(ベタ)になるため、グラデーションや濃淡表現には向いていません。デザインデータは濃度100%で用意する必要があります。

グラデーションをきれいに再現したい場合は、UVインクジェット、昇華転写、オンデマンド印刷などのフルカラーに適した印刷方式がおすすめです。

使用する素材や仕上がりイメージに応じて、最適な印刷方法を選びましょう。

\どの印刷方法が最適か相談してみる/

パッド印刷とシルク印刷の違い

パッド印刷とよく比較される印刷方法に「シルク印刷」があります。

シルク印刷はスクリーン印刷の一種で、スクリーン(版)にデザインを施し、インクを押し出して転写する印刷方式です。

特にフラットな面への広範囲印刷やベタ塗りに適しています。Tシャツやファイルなどへの印刷で多く用いられています。

パッド印刷とシルク印刷の違いは以下のとおりです。

| パッド印刷 (タンポ印刷) | シルク印刷 (スクリーン印刷) | |

|---|---|---|

| 印刷範囲 | 小面積・ワンポイント向き | 広範囲の印刷が可能 |

| 対応形状 | 曲面・凹凸・立体形状 | 平面向き |

| ベタ塗り | 広い面はムラが出やすいため不向き | 均一に塗れるためベタ塗りに適している |

パッド印刷もシルク印刷もフルカラーや4色以上の多色刷りには適していない、という点は共通しています。

いずれの印刷方法も1色ごとに版を作成し重ねていくことで多色表現を行うため、色数が増えると版ずれを起こしやすく、また費用もかさみがちです。

それぞれの特徴を理解したうえで、印刷対象や仕上がりに応じた方法を選ぶことが大切です。

パッド印刷に向いている素材・向いていない素材

パッド印刷ができるかどうかは、「素材 × インク × 前処理」の相性で決まります。ここでは、代表的な向いている素材・向いていない素材について解説します。

向いている素材

パッド印刷に適しているのは、硬くなめらかで変形しにくい以下のような素材です。

- プラスチック(ABS樹脂、PS、PP、PC、硬化PVCなど)

- 金属(アルミ、ステンレス、真鍮)

- ガラス・セラミック

- 硬質ゴム・硬化樹脂(エポキシ、メラミン、アクリルなど)

同じプラスチックでも、光沢の有無・表面加工・成形材料によってインクの定着性が変わります。

金属素材も、脱脂処理などの前処理を行い、専用インクを使うことで対応可能です。

向いていない素材

パッド印刷に向いていないのは、柔らかい・吸水性がある・凹凸が大きい素材です。たとえば以下のような素材が該当します。

- 布・繊維(Tシャツ、ハンカチ、タオル、ぬいぐるみなど)

- 軟質素材(シリコン製スマホケース、ケーブルホルダー、ラバーバンドなど)

- 吸水性・多孔質素材(紙、段ボール、未加工の木材、うちわなど)

これらの素材は、パッド印刷では耐久性や発色が安定しません。それぞれに適した他の印刷方法を検討しましょう。

パッド印刷活用例

立体形状や小さな面への名入れにパッド印刷が適しており、小さなロゴや製品名、識別コードの印字などに活用されています。

具体的には、以下のような分野・製品に利用されています。

- オリジナルグッズ・ノベルティ:キーホルダー、スマホスタンド、ボールペン、メモ帳など

- 医療機器:注射器、試薬ボトル、操作パネルなどへの識別表示

- スポーツ・アウトドア用品:ゴルフボール、カラビナ、コンパスなど

- 日用品・雑貨:おもちゃ、化粧品容器、ライター、コースター

- IT・家電関連:USBメモリ、マウス、キーボード、リモコンなど

- 自動車・精密機器:操作スイッチ、パネル、ケース、部品表記など

業種問わず、立体物に小さく正確にデザインを表現したいケースで、パッド印刷が適しています。

パッド印刷に関するよくあるQ&A

ここでは、パッド印刷をご検討中のお客様からよくいただくご質問と、その回答をご紹介します。

- パッド印刷は洗ったり擦れたりしても剥がれない?

-

日常的な使用では簡単には剥がれません。

ただし、鋭利なものでこすったり、強い摩擦や衝撃が加わったりすると、印刷面に傷がつき、剥がれる可能性があります。

使用環境に合わせた素材・インクのご提案も可能です。

- パッド印刷を依頼する際の最低ロット数はある?費用相場は?

-

最低ロット数は、事業者によってさまざまです。最低100個〜としているところもあれば、10個単位で受けている企業もあります。

オリジナルファクトリー(有限会社エクセル・タム)では、最低ロット数は設けておりません。

パッド印刷は、一度版を作成すれば、同じデザインであれば何個でも繰り返し印刷できます。

そのため、数量が増えるほど1個あたりのコストメリットが出やすいという特徴があります。

ただし、製品の素材やサイズ、インクの種類などによって費用は変動します。まずはお気軽にご相談ください。

- 手元にある製品を持ち込みでパッド印刷してもらえる?

-

はい、弊社(有限会社エクセル・タム)では対応しております。

どのような製品か、印刷したい内容をお知らせいただければ、最適な印刷方法をご提案いたします。

- 注文から納品までの流れと大まかな納期が知りたい。

-

ご注文後の流れは以下のとおりです。

- 打ち合わせ・データ入稿

- 出来上がりイメージ(校正)の確認

- 印刷・製作

- 検品・納品

弊社では、自社内でデジタル製版をしているため、短納期にも対応しております。ご注文から納品までの目安は約1か月です。

ただし、数量や製品の仕様によって納期は前後しますので、ご相談時にご確認ください。

- 他社でパッド印刷を依頼したら断られてしまったけど相談できる?

-

もちろん可能です。

弊社は関東トップクラスのパッド印刷設備(単色機11台・多色機9台)を保有しており、多様な素材・製品への対応実績があります。また、単色が主流のパッド印刷ですが、弊社では最大4色までの指定色による多色印刷に対応しています。

フルカラー表現には制限がありますが、企業ロゴ・アイコン・製品名など、限られた色数での表現や明確な色分けが必要なデザインには柔軟に対応可能です。

「なぜ難しいのか」「どんな代替手段があるのか」など、印刷のプロとしてご提案いたします。

まとめ

パッド印刷(タンポ印刷)は、シリコンパッドを用いて曲面や凹凸のある製品にも美しく印刷できる特殊な印刷技法です。

以下に、本記事の要点をまとめました。

- パッド印刷は、小さな面・小さな文字に強く、曲面・凹凸面にも対応可能

- 広範囲印刷や多色表現・ベタ塗りには不向きなため、デザイン設計に注意が必要

- プラスチックや金属、ガラスなど硬質素材への印刷に適している

- ノベルティ、医療機器、精密部品など、幅広い業界で活用されている

オリジナルファクトリー(有限会社エクセル・タム)では、100個以上の大量注文はもちろん、小ロットのご依頼にも柔軟に対応しております。

関東トップクラスのパッド印刷設備と豊富な実績で、最適なご提案をいたします。

まずはお気軽にお問い合わせフォームよりご連絡ください。